物と心と命は、異なる世界観や概念で表現され、人類は未だ、 その標準的・統一的な記述を得ていない。

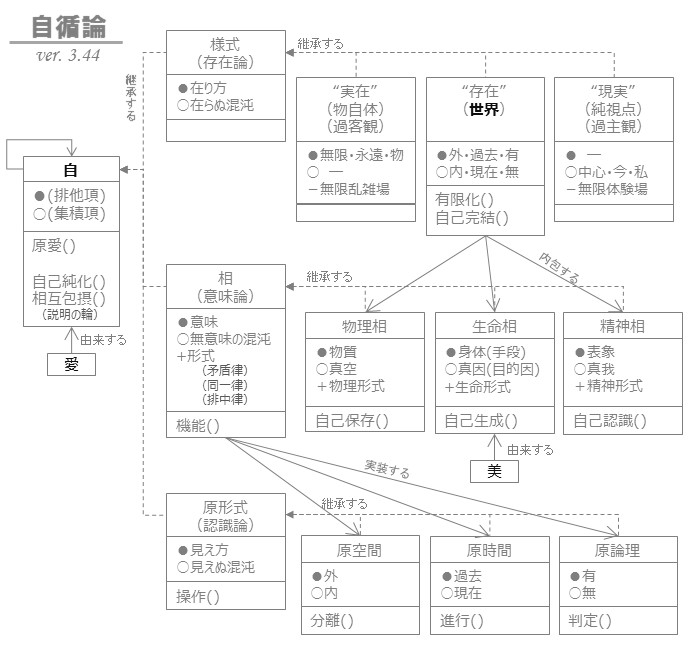

本論では、世界を説明する単一原理としての「自」を提案している。

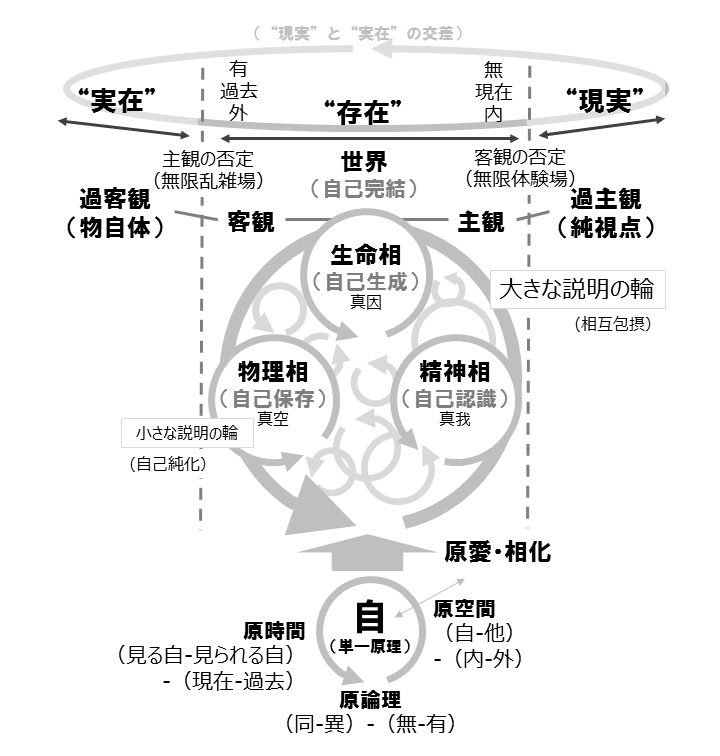

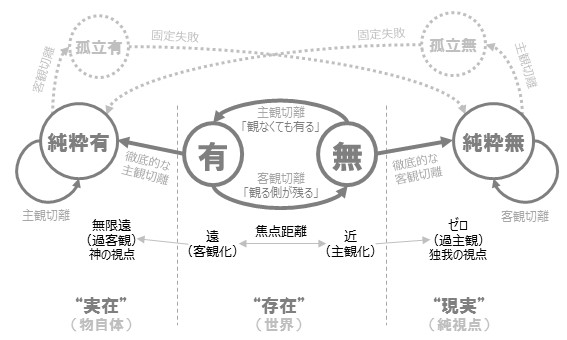

「自」が原時間・原空間・原論理を要請し、 その並走と自己純化が物理相・精神相・生命相なる「自」の実装としての「相」を為し、 これらの「相」が互いを飲み込みあう相互包摂という関係として、 世界“存在”という最大の「自」を説明する。 また、この“存在”の輪郭を明確にするために、 主観を切り離し切った“過客観”(物自体)と 客観を切り離し切った“過主観”(純視点)という 非概念を提示し、「自」の自己完結圏を限界付ける。

本論では、このように単一原理としての「自」を重層的に組み上げて、

物質と生命と精神を横断する統一的な世界観が得られることを示す。

| 入門編 |

なぜ、この自分は、

生まれないのではなく、現実に生まれて、

膨大な喜怒哀楽を一回限り経験した後、

いつか必ず死んで、未来永劫不在となるのだろう。

自循論入門

| 基礎編 |

- 1. 自 ― self

分解不可能な単一概念。 その背後に回って、それ以上根源的な概念から根拠づけることはできない。 世界は、「自」という概念が成り立つように構築され、また、 その世界から説明し返される。 そのような「説明の輪」もまた「自」に回収される。

世界が“存在”することの必要十分条件は、その内部において 「自」と言い放てることである。- 1.1. 「自」は、「世界を開く中心としての自」と「世界の中に位置づく自」の

分離と同化である。

- 1.1.1. 「自」は原空間を開く。

- 1.1.2. 「自」は、 それ自身を中心(○集積項)として定位することで「同じ」であり続け、 それ以外の世界を「有」なる広がり(●排他項)に位置づけ「違い」を生む。

- 1.1.3. 「違い」のみが「意味」を産出する。

- 1.2. 「自」は、「指し示される自」と「指し示す自」の

分離と同化である。

- 1.2.1. 「自」は原時間を開く。

- 1.2.2. 「指し示す自」は、常に過去から仮想極点として逆算させる、 把握不可能な現在である。 世界の全ての表象は過去に向かって光速でなだれ落ちてゆく。 「指し示される自」も、過去の内部で光速で遠方へとなだれ落ちてゆく表象であり、 「指し示す自」の痕跡である。 原時間は過去と(極限としての)現在で尽きており、未来は無い。

- 1.3. 「自」は、

「分離不可能な一体」かつ「要素から成る豊穣」である。

- 1.3.1. 自は世界そのものとして一つであろうとする一方で、 世界の要素を反映して構造化し意味的に豊かになろうとする。

- 1.3.2. 「自」では、自己を明確化する自己純化という説明の輪と、 説明し合うことで豊かさを成す相互包摂という説明の輪が、 拮抗する。

- 1.3.3. 全体は常に無意味である。 全体に対する部分の位置付き方が意味を成す。

- 1.4. 「自」は「原形式」(原論理・原時間・原空間)を産出し、

また、それらに説明し返される。

- 1.4.1. 「自」は「原形式」によって 「有-無」「過去-現在」「外-内」に分離される。

- 1.4.2. 「自」が“存在”する範囲は、 「有-過去-外」の極限である“実在”と 「無-現在-内」の極限である“現実”とに 画定される。

- 1.5. 世界の全ては「自」に回収される。

- 1.5.1. 世界のあらゆる要素は自の内部で相対的に循環する。

- 1.5.2. “存在”とは、「自」の体系において、偶発的に 「無」を「私」が受け持ち、 「有」を「世界」が受け持った、 主観と客観が入り混じり相互依存している姿である。

- 1.1. 「自」は、「世界を開く中心としての自」と「世界の中に位置づく自」の

分離と同化である。

- 2. 原形式 ― proto form

「自」からは、原形式3点セットとして、 原空間・原時間・原論理が一挙に析出し、世界を構築する。 これらは、他のどれかよりも根源的であるとは言えず、 対等な相互依存関係にあり、一挙に三位一体である。- 2.1. 原空間 ― proto space

- 2.1.1. 「原空間」は、「自」から析出される原形式3点セットの一つである。

- 2.1.2. 原空間は、何らかの意味で区別可能で、 また何らかの意味で関係している、複数の要素を、 収容するための場として要請される形式である。

- 2.1.3. 空間が「広がっている」と言えるためには、 空間上の識別可能な2点が、何らかの意味で連結しており、また、 何らかの意味で分離していなければならない。 つまり、何らかの意味で「同じ」であり、 何らかの意味で「違う」という判定を可能にする「原論理」が必要になる。

- 2.1.4. 空間の2点が無時間(ゼロ秒)で把握できるとしたら、 2点が分離しているということに確かな意味を与えられない。 全てはたった1点の複雑な性質に還元されてしまう。 つまり、2点を原理的に隔てる、不可逆な分離形式としての 「原時間」が必要になる。

- 2.1.5. このように、「原空間」という概念は、 「原論理」「原時間」という概念を前提としなければ成り立たない。

- 2.2. 原時間 ― proto time

- 2.2.1. 「原時間」は、「自」から析出される原形式3点セットの一つである。

- 2.2.2. 原時間は、空間上では同じ主体を、 「認識する側(現在)」と「認識される側(過去)」に 分離するための形式である。

- 2.2.3. 時間が「経過した」と言えるためには、 時間上の識別可能な2点(2時刻)が、何らかの意味で連結しており、また、 何らかの意味で分離していなければならない。 つまり、何らかの意味で「同じ」(持続する同時間軸上にある)であり、 何らかの意味で「違う」(別の時刻である、時間が進行する) という判定を行う枠組みとしての「原論理」が必要となる。

- 2.2.4. 時間が進んだということが意味を持つためには、 少なくとも現在から認識しているA(主体)と、 過去において認識されているB(客体)が、 分離・並置されるような場としての「原空間」が必要となる。 もし空間概念が無かったら、どうなるか。 「無空間・有時間」(空間0次元、時間1次元)という前提では、 変容し続ける一点が有り続けるだけで、移動という概念は生じ得ない。 また、その一点の何らかの性質の変容を (別の一点にある 何らかの性質の不変さを基準に)判断する視点を 導入する余地がなくなる。結局、「原空間」無しには、 「時間が流れたという意味」を作り出すことが出来ない。

- 2.2.5. このように、「原時間」という概念は、 「原論理」「原空間」という概念を前提としなければ成り立たない。

- 2.3. 原論理 ― proto logic

- 2.3.1. 「原論理」は、「自」から析出される原形式3点セットの一つである。

- 2.3.2. 原論理は、何かと何かが「同じ」か「違う」か、を判断する形式である。 何かと何かが「同じ」か「違う」か、と言えるためには、 それらを並べるための場としての「原空間」が必要になる。 論理的判断の対象と、判断主体を配置するためにも、 これらを収容するための空間が要請される。

- 2.3.3. 「同じ」か「違う」か、を判定するということ、 つまり何らかの計算を行うためには、必ず時間を消費する。 論理の行使には、必ず時間消費が伴う。 もし時間無しに判定が可能だとしたら、これは、無限の計算速度によって、 無時間(ゼロ秒)での判定・計算が可能ということに相当する。 そもそも論理を行使するということは、 入力、計算、出力という手続きで入力と出力が分かたれることが前提であるが、 入力と出力が時間で隔てられず、同時刻に一挙にあるということになれば、 論理という形式そのものが成り立たなくなる。

- 2.3.4. このように「原論理」という概念は、 「原空間」「原時間」という概念を前提としなければ成り立たない。

- 2.4. 思考三原則

同一律「XはXである」と 矛盾律「Xは非Xでない」と 排中律「Xまたは非X」は、 「自」から析出する原形式を実装することで成立する。 それゆえ、疑う余地なく当然の大前提と言われる。- 2.4.1. 同一律「私Xは私Xである」

- 2.4.2. 矛盾律「私Xは(非X=世界Ω)でない」(真我計算)

- 2.4.3. 排中律「私Xまたは(非X=世界Ω)である」

- 2.5. 論理操作

否定(NOT)、論理積(AND)、論理和(OR)のような論理操作は、 「自」から析出する原形式を実装することで成立する。 「私Xでない世界Ωでない私X」という真我計算により、 「私X=分からない=分けられない=ひとつ」の繋留先が維持されることで、 論理操作は、その正当性を獲得する。- 2.5.1. 世界Ωの要素{ω1,ω1,…ωn}の いずれでもない私X、という事態を、 私X=Nb(ω1,ω1,…ωn)と表記する。 これは真我計算の復路である。

- 2.5.2. 私Xでないものが世界Ωでる、という事態を、 世界Ω=Na(私X)と表記する。 これは真我計算の往路である。

- 2.5.3. 否定(NOT)とは、私Xと世界Ωの往路と復路を 対等・等価な操作と見做す規約である。 つまり、二重否定が除去できるように否定は定義されている。 この前提において、Na=Nb=Nと表記する。 (否定とは、いわば真我計算の半回転分、もしくはトートロジーの平方根である。)

- 2.5.4. 論理積(AND)は、Nを用いて AND(p,q)=N(N(p),N(q)) と表せる。 N(p)で「pではない全領域」を私Xが引き受ける。 N(q)で「qではない全領域」を私Xが引き受ける。 ここで「〜でない全領域」という不確定な対象を、 ひとつの私Xが一挙に繋留する。 N(N(p),N(q))は、ひとつの私Xという場において、 「pではない全領域ではないもの=私Xにとってのp」と 「qではない全領域ではないもの=私Xにとってのq」の 私Xにとって区別のつかない(等しい)要素を取り出すという操作であり、 つまりAND(p,q)に等しい。

- 2.5.5. 論理和(OR)は、Nを用いて OR(p,q)=N(N(p,q)) と表せる。 N(p,q)で「pでない、かつ、qでない、全領域」を私Xが引き受ける。 「pでない何か」と「qでない何か」は、いずれも何者かは全く不明だが、 ひとつの私Xがこれを一挙に繋留し、 「pとして分かる領域でもなく、qとして分かる領域でもない、全領域 =私Xにとって分かるpまたはqではない領域」であり、 N(N(p,q))は、その否定であるから、 私Xにとって識別できる(分かる)要素を全て取り出すという操作であり、 つまりOR(p,q)に等しい。

- 2.5.6. 論理操作は原時間を消費する。

- 2.5.7. 「私aでない世界Ωでない私b」を、時間経過を考慮し 「私a≠私b」と考える場合には、排中律も成立せず、 従って論理操作の規範性も弱くなる(直観主義)。 論理操作が厳密に成立するのは、時間を押し潰して、 事象を静的空間に投射する場合に限られる。

- 2.1. 原空間 ― proto space

- 3. 無 ― nothing

- 3.1. 原形式3点セット(原空間・原時間・原論理)を結び付けているのは○集積項「無」である。

- 3.2. 自循論の要諦は、純粋な「無」が「ひとつ」であること対する絶対的信頼である。 「無」だけが、あらゆる存在や意味に対置され得る唯一絶対の共通概念であり、 言い換えれば、全ての存在や意味をつなぐ要(カナメ)、蝶番(ちょうつがい)に成り得る。

- 3.3. 無は「ひとつ」である。

- 3.3.1. “存在”とは、「私X=無」と「世界Ω」の相互依存である。 世界Ωが「有=分かる」ように、私Xが「無=分からない」を一手に引き受けて維持する。

- 3.3.2. 「分からない」とは「分けることができない」(何も取り出せない)という意味である。 「分かる」とは「分けることができる」(何かを取り出せる)という意味である。

- 3.3.3. 「無」は「分けられない」ので「ひとつ」である。

- 3.3.4. 「有」は「分けられる」ので「ひとつ」ではない。

- 3.3.4.1. 「分けられない有」は有り得ない。

- 3.3.4.2. 純粋な無である完全なブラックアウト(まったく何もない)と

純粋な有である完全なホワイトアウト(隙間なく詰まっている)とを

識別することはできない。(いずれも識別するための印をつける余地が無い。) - 3.3.4.3. 従って、「分けられない有」は「無」に等しい。 よって、「有」ならば必ず「分けられる」。

- 3.3.4.4. 「有」は一つ以上の性質を持ち、まさにその性質によって印付けられ、 「無」から識別される。「有」には種類があり「ひとつ」ではない。 (原空間の取り方ごとに別種の「有」がある。)

- 3.3.5. 世界Ωという「有=分けられる」に含まれる要素のいずれでも【ない】 私Xという「無=分けられない」は、「ひとつ」である。

- 3.4. 「有」の同一性は「無」の輪郭により判断される。

- 3.4.1. 「同じ」「ひとつ」の基準は「無」である。 「有」は全て何らかの性質によりそれぞれ異なる。

- 3.4.2. 「有」と「無」の輪郭が同じであることが、 「有」が「同じ」であることの意味である。

- 3.5. 原時間上の無を「現在」と言う。

絶対的に「同じ」である「無」の連鎖があることで、 時間が流れることが可能になる。 不動点・仮想極点としての「無」がなければ、 時刻Aと時刻Bを繋ぐ、いかなる根拠も失われ、時間は流れ得ない。 - 3.6. 原空間上の無を「ここ」と言う。

絶対的に「同じ」である「無」の定位によって、 空間が広がることが可能になる。 「無」が最抽象の内側(開核)となり、境界、外側という概念で 構造化される抽象空間(位相空間)を定義できる。 - 3.7. “存在”上の無を「私」と言う。

最抽象概念としての「私」を中核として、 意識内の表象、身体表面上の知覚、外界の物理、と 客観化・具体化されていく階層が定義できる。

「私」は、いかなる客観的・具体的な対象にも属さない、 それら全てで【ない】総体であり、 その内容が定義上「分からない」ので、「ひとつ」である。 - 3.8. 「無」=「私」=「現在」=「ここ」は、「ひとつ」である。

- 3.9. 最奥・最抽象概念としての「無」=「私」=「イマココ」を 「真我」と呼ぶ。このようにして求められた「真我」も、 次の瞬間には過去に滑り落ちて対象化され、また、 それですら“無い”最新最奥の「真我」が求められる。 このように「真我」(すなわち「無」)を定位し続ける計算のことを 「真我計算」と呼ぶ。

- 4. 原愛 ― proto love

- 4.1. 無限乱雑場の上に、「自」が1ステップだけ自己無矛盾に存在することもあるし、 次のステップを継ぎ足した2ステップ全体で自己無矛盾になることもあるし、 これを繋げて任意の長さのステップが継続することもあるだろう。 このような一本だけの自の連鎖は、 一つの宇宙が永遠に宇宙自身を自覚し続けるような解である。 そこには内部や外部といった概念もない。

- 4.2. 次のステップとして自己無矛盾な自を構成できない段階に来たところで、 その連鎖は、ただ終了する。

- 4.3. 無限乱雑場の上には、このような「自」の連鎖を無限本想定することができる。 そのうちの2本が並走していると見做しても、 その全体が自己無矛盾となることを「原愛」と呼ぶ。

- 4.4. 並走するということは、2本のそれぞれの自の連鎖のうち 「無」の連鎖を共有するということである。

- 4.5. 両者の原時間は同期され、両者の原空間が組み合わさって直積空間が作成され、 同じ「無」を共有した別種の「有」の在り方が認識可能となる。

- 4.6. この「原愛」という在り方が、「数」すなわち1、2、3、…という 自然数の由来になっている。 一本の「自」すなわち自己認識の連鎖に、 「無」を共有する同格の「他」が並走する。 これが「2」ということであり、以降、3、4、…と自然数が構成可能となる。 「原愛」の作用以前の、たった一本の自の連鎖においては、 唯一の自分自身という自覚が続くだけで、「数」の概念は生じない。

- 4.7. 「原愛」によって並走する自の連鎖は、 それぞれに相違があることが前提とされる。 (全く相違が無い場合は、不可識別者同一の原理(Leibniz)により 原愛が作用したとは見なされない 。)

- 4.8. 一本の無を共有しても自己無矛盾に次のステップを選択できる、 相互に異なる複数本の自の連鎖が、 多種多様な「有」の在り方を、一本の「無」を介して 相互参照できるようになる。(「無」が深まり、「有」の幅が広がる。) 似て非なるものが並走し、その全体が識別可能な部分を持ちつつ、 一つの「自」のように連鎖していく、という在り方は、 私たちが日常生活で用いる「愛」の意味 と同じであろう。

- 4.9. 愛とは、自己と見做せる範囲を拡大したいと願う感情である。

- 4.9.1. この愛の定義は、性愛・兄弟愛・家族愛・師弟愛・友愛・愛社精神・ 物質への愛着・人類愛など、およそ全ての種類の「愛」に継承される。

- 4.9.2. この愛の定義が普遍的であるのは、世界存在の成り立ちの本質が、 「自己Xと世界Ωを引き裂き、自己Xを矛盾と孤立に追い込む」ものだからだ。

- 4.9.3. 原時間・原空間・原論理は、 「自」と言い放つのに必要な認識の形式であると同時に、 「自」をその他一切から隔てて閉じ込めてもしまう。 誰しも、「自の存在」と引き換えに、他の一切から引き裂かれてしまう。 「自」を保つには「愛」が必要となる。

- 4.9.4. 「愛」が要らない世界とは、「自」が無い世界である。 そこには、時間・空間・論理も無い。 昔と今を、ココとソコを、イチとゼロを、引き裂くものは何も無い。 そこでは、ゼロ秒の一点で全てが一挙に完結し、何も無く、何も起こらない。

- 5. 相 ― phase

「原愛」の作用によって、多数の自の連鎖が束ねられると、 互いに差異を持つ「有」のバリエーションも増えて、 差異すなわち意味の在り方も複雑化・多様化する。 自己無矛盾性を維持できる範囲でギリギリまで並走する 自の束を集めたものを「相」と呼ぶ。 ある「相」においては、一つの共通基盤としての「無」の上に、 多様な「有」が絡み合いながら進行するような様相を呈する。

物理宇宙を一つの相と見るならば、個々の「自」は素時空単位であり、 「無」は真空の基底であり、「有」は「場のさまざまな状態」に対応する。 「有」としては物質が直ぐに思い浮かぶが、 物質を構成するフェルミオンのみならず、力を構成するゲージ粒子や、 質量場を構成するヒッグス粒子、すなわちボソンも「有」に対応する。 これら一切に対置される基底として「無」が共有されている姿が、 物理的な時空である。 一本の「無」を共有して、直交する複数の相が並走した自己無矛盾な全体を 「世界」と呼ぶ。私たちの知る世界は、 次に示す自循方程式(三相連立方程式)によって表される。世界(自己完結)= 物理相(自己保存) + 生命相(自己生成) + 精神相(自己認識)

私たちが属する世界(自己完結した自己無矛盾圏)においては、 この3つの相が、一つの絶対基盤としての「無」を共有しつつ、 世界全体としての自己無矛盾律 を維持しながら、 絡み合い並走することで、 その内部でそれなりに豊穣な意味(差異の体系)を産出している。

- 5.1. 物理相 ― physical phase

- 5.1.1. 物理相は、世界に対して安定性を提供する。

- 5.1.2. 物理相は、時間を超えて同一であるものに着目した世界の説明断面である。

- 5.1.3. 時空の歴史を通して存在し得るもの(ルクシオン)を究極の安定性とし、 原愛によって(それよりは寿命の短い存在も掻き集められた上で) 相化したものが物理相である。

- 5.1.4. 物理相において「無」は「真空」として現れる。 物理的諸性質は、物質が持っているというよりは、 物質と真空の境界の性質と言える。

- 5.1.5. 物理相を含まない世界は、安定性や再現性が実装されないことになり、 生命相や精神相を維持できない。

- 5.2. 生命相 ― life phase

- 5.2.1. 生命相は、世界に対して目的性を提供する。

- 5.2.2. 生命相は、姿がそのままその姿を生み出す機能でもあるような 生命に着目した世界の説明断面である。

- 5.2.3. 純粋な自己目的性に着目した世界の 生命は、ある環境の中で、その姿自体が、自己を複製するという機能をも意味する、 純粋な自己目的そのものである。

- 5.2.4. 生命は時空上の有限領域を占める。 空間的には代謝を繰り返しつつも特定の形状を維持し、 時間的には誕生と死の間に存在する。

- 5.2.5. ある精神は、真我計算を持続する以上、何らかの安定性を持った、 何らかの有限領域を占める入れ物の中にある、という形式を取る必要がある。 また、無限時間に亙る精神は各瞬間の意味を失ってしまう 。 つまり、ある精神は、有限性を担保する生命に鎧われている必要がある。

- 5.2.6. 生命相において、その中核となる「無」は「自己目的」として現れる。

- 5.2.7. 生命の諸性質は、生命そのものが内在しているというよりも、 生命と環境の境界の性質と言える。

- 5.2.8. 美醜や道徳・倫理といった概念は生命相が与えるものである。

- 5.2.9. 物理相と精神相だけでは、世界は目的も機能も与えられない。 生命相を含まない、物理相と精神相だけから成る世界があるとしたら、 それはただ延々と安定した自覚現象が続く、非常に無味乾燥な世界であろう。

- 5.3. 精神相 ― mind phase

- 5.3.1. 精神相は、世界に対して認識性を提供する。

- 5.3.2. 精神相は、時空上の特別な一点から世界を見るという 見え方に着目した世界の説明断面である。

- 5.3.3. 「他」からの情報がなく、 「自」の内部で情報の自給自足を行う自己完結的な精神を究極の認識性とし、 それよりは相互依存性の強い不完全な精神を掻き集めて相化したものが 精神相である。

- 5.3.4. 精神相において「無」は「真我」として現れる。

- 5.3.5. 意識を持つ存在が、それぞれ「あらゆる外部のいずれでも無い、この私」 という真我計算で維持している「真我」は、 理想的には万人に共通の唯一無二もの であり、 この絶対極点を中心に意味・情報・概念の ネットワークとして構成されたものが精神相である。

- 5.3.6. 精神の諸性質は、自我意識が持っているというよりは、 真我と環境情報の境界の性質と言える。

- 5.3.7. 情報という概念が生じるのは精神相の作用である。 精神相を含まない世界は、情報や認識が実装されないことになり、 たとえ物理相や生命相が実装されても、 それらが情報として認識されることはない。

- 5.3.8. 世界は定義上、自己完結して閉じており、 外部から認識されることもない。 よって、精神相を実装しない世界は、 外部からも内部からも認識されず、“存在”したことにならない。

- 5.1. 物理相 ― physical phase

- 6. 有限原理 ― finitism

- 6.1. “存在”が、現にあるスケールを持ち、現に時間が流れている以上、 時空の無限大・無限分割は、有り得ない。 (実無限は否定される。) (無限という概念が意味を有するのは、膨大な有限を含む 世界の近似として、思考力や計算量の節約に役立つ場合のみである。 論理的推定物としての客観世界に便法として無限を持ち込むことはできる。)

- 6.2. 「全体」は常に無意味であり、 有限に確定された「全体」に対置された「部分」として、 意味は生じる。 「全体」が無限であれば、いかなる「部分」も無意味になる。 (有限÷無限はゼロである。)

- 6.3. 従って、「自」を共通基盤に持つ世界という“存在”全体も、 分割の下限、延長の上限を持つ。つまり、“存在”は、 突然(ゼロでなくイチから)開始し、 高々可算有限個の事象を生み出し、 並列多層などの部分も(従って全体も)高々加算有限回の時間経過の後、終了する。

- 6.4. スケールの中心は複雑度の上限が決定する。

- 6.4.1. スケールの中心は複雑度の上限である「生命相」が決定する。

(実例として、私たちの宇宙について見てみよう。 「ヒト脳」は、宇宙で最も複雑な構造物と言われる。 質量1.5kgの中に数千億の神経細胞を擁し、 軸索と樹状突起の長さは総計100万kmに及び、 シナプスの数は百兆に達する。 一方、この複雑な脳も、 ヒト遺伝子(ゲノム)31億塩基対に埋め込まれた 暗号コードの一部の表現結果に過ぎず、 全染色体は僅か10μmの細胞核に収まっている。 生命の単位である細胞こそが、“存在”における 複雑さの上限であり、このサイズが スケールのマグニチュードの中央・基準となる。) - 6.4.2. より小さいスケールを「物理相」が、

より大きいスケールを「精神相」が担う。

(実例として、私たちの宇宙について見てみると、 細胞スケール(10-5m)を中心に、 原子スケール(10-10m)と 脳・神経的自己スケール(100m)が形成され、 生命相を中心に±5桁のマグニチュードとなっている。) - 6.4.3. スケールには下限・上限がある。

(実例として、私たちの宇宙について見てみると、 下限がプランク長(1.6×10-35m)、 上限が可観測宇宙(8.8×1036m)で、 生命相を中心に±30桁のマグニチュードとなっている。)

- 6.4.1. スケールの中心は複雑度の上限である「生命相」が決定する。

- 7. 説明の輪 ― ring of explanation

「言い換え」が輪を為して、出発点も終着点も無い、 相互に位置づけ返す働きが永続できる構造。 唯一の論理的な説明体系だけでは世界は永遠に凍り付いてしまう。 説明の輪による複数の説明体系の相互依存が、 時間進行と空間拡大の余地を作る。- 7.1. 小さな説明の輪(自己純化)― small ring of explanation (self purification)

相の集積項(=無)を基盤として排他項(=有)を相対的に位置づけることにより、 集積項(=無)の純度を上げると共に、 排他項(=有)の複雑度・豊かさを最大化する働き。

相における全要素【ではない】無を中核とし、 そこから相を極座標的に位置づけ返すことによって、相を時空的に駆動する。 中核を為す無を集積項、位置づけ返される要素を排他項と呼ぶ。- 7.1.1. 物理相)

○集積項:真空(ボソン、ゲージ粒子)

●排他項:物質(フェルミオン) - 7.1.2. 精神相

○集積項:真我(認識する側)

●排他項:意識体験、クオリア群(認識される側) - 7.1.3. 生命相

○集積項:真因(自己目的)

●排他項:身体(自己生成のための諸手段)

- 7.1.1. 物理相)

- 7.2. 大きな説明の輪(相互包摂)― big ring of explanation (mutual subsumption)

並び立たない各「相」の要素が、お互いを説明し合う働き。 ある相が、「我こそが最根源的な説明原理である」と主張し、 それ以外の相を説明される側に包み込み返し続ける運動。

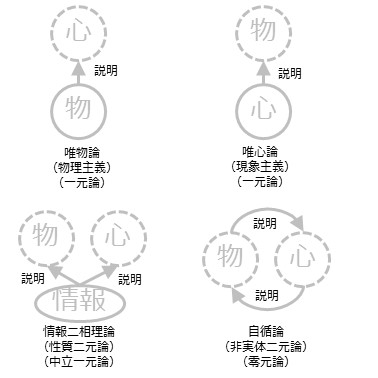

「相」単独では、その相の意味は宙に浮いてしまう。 各「相」が相互に説明し合う循環論法が、意味の豊かさを生み出す。 例えば、物理主義や現象主義は、否定されるのでなく、相克するのでもなく、 「大きな説明の輪」の一部に位置付けられ、お互いを豊かにする。

同じ事象(イベント)を、相間で言い換えることによって、世界を時空的に駆動する。 各「相」は、大きな説明の輪において、相互包摂関係にあると共に、 意味論的には相互依存関係にある。 ある「相」が消滅すると、その他の「相」の意味も減退・消滅する。- 7.2.1. 物理相 → 生命相・精神相

生命は素粒子の複合物として説明される。

精神は電気信号のパターンとして説明される。 - 7.2.2. 精神相 → 物理相・生命相

生命は認識を支える自我境界線(コンテナ)として説明される。

物質は認識から論理的に推定される安定成分として説明される。- 7.2.2.1. 量子力学と、相対性理論は、 物理相から精神(観測主体)を取り除くことの、 最終的な失敗を意味している。

- 7.2.3. 生命相 → 物理相・精神相

物質は遺伝子の自己複数を実現する仕組みとして説明される。

精神は自己複数を効率化する仕組みとして説明される。

- 7.2.1. 物理相 → 生命相・精神相

- 7.1. 小さな説明の輪(自己純化)― small ring of explanation (self purification)

- 8. 場 ― field

ある条件を満たす要素をすべて原形式の上に集めたもの。- 8.1. 無限乱雑場

無限乱雑場は、敢えて言語で指し示すならば、 主観に依存することのない、 無限に細かく、無限に広大で、無限の次元を持ち、それ自体は不増不減、不生不滅の “実在”として構想されるものであり、 全体としては、いかなる規則性を持たない、あらゆる状態と属性を持った、何者かである。 - 8.2. 無限体験場

無限体験場は、敢えて言語で指し示すならば、 客観に依存することのない、 全ての種類の宇宙の全ての知性体の全ての時刻の瞬間的・現象的な実体験そのものを “現実”とし、これを束ねたものとして構想されるものである。 客観的世界とは、ある“現実”の体験から、ある程度の確率的な幅を以て 論理的に推測される捏造物に過ぎない。 たまたま共通の客観的世界を捏造する一群の体験が、 通常は「ある客観的世界に属する私と他人」のように括られる。

- 8.1. 無限乱雑場

- 9. 様式 ― style

在り方の様式として“実在”~“存在”~“現実”を定義する。 時空形式上にあり語り得る“存在”を限界付けるために、 主観を切り離し切った“実在”、客観を切り離し切った“現実”を仮置く。 “実在”と“現実”は、“存在”の内側から 極限的に指し示されるが、最終的に“存在”の定義域を はみ出した先にあるよう定義されているので、 意味のある言葉としては扱えない非概念である。- 9.1. “実在”(過客観)― "reality" (hyper-objective)

一切の主観を排除した在り方を極限的に構想した、語り得ない非概念。物自体。

無限・永遠なる無限乱雑場から時空形式をも切り離した、純粋な「有」。

(無くなったりはしない有) - 9.2. “現実”(過主観)― "actuality" (hyper-subjective)

一切の客観を排除した体験を極限的に構想した、語り得ない非概念。純視点。

無限小・一瞬ごとの体験を時空形式からも切り離した、純粋な「無」。

(有を生み出したりはしない無) - 9.3. “存在”(世界)― "existence" (the world)

“実在”と“現実”が、まぁまぁ入り混じって相互依存している妥協の産物。

時空形式の内部で、論理的に有無・異同を語り得る範囲。世界。

(有が無に、無が有に、変化し得る世界)

- 9.4. 可能な限り主観に依存しない「有」の主観切離を極限化すると、 それ以上は主観切離できない「純粋有」=“実在”なる非概念に至る。

- 9.5. 可能な限り客観に依存しない「無」の客観切離を極限化すると、 それ以上は客観切離できない「純粋無」=“現実”なる非概念に至る。

- 9.6. 「純粋有」は、主観切離の極限として定義されることが まだ主観に依存していて「有り方」の定義として不徹底なので、 その客観性とも切離された、何にも依存せず、ただ有る「有り方」として 「孤立有」の構想を試みる。 しかし、それは思考の側から辿り着くことができないために (有り方のみから成る有はみっちり詰まってホワイトアウトし、 どのようなイメージを取ることも許されないために) 思考の内に固定することができず、 客観切離を徹底させたという操作の結果として「純粋無」に舞い戻ってしまう。

- 9.7. 「純粋無」は、客観切離の極限として定義されることが まだ客観に依存していて「無さ」の定義として不徹底なので、 その主観性とも切離された、何にも依存せず、ただ無い「無さ」として 「孤立無」の構想を試みる。 しかし、それは思考の側から辿り着くことができないために (私が生まれもしなかった場合の無さに、 生まれてしまった私から接近することができないために) 思考の内に固定することができず、 主観切離を徹底させたという操作の結果として「純粋有」に舞い戻ってしまう。

- 9.8. こうして「有」と「無」は形而上で交差し、その区別は無効化される。 「無」の側を「私」が、「有」の側を「世界」が、たまたま持つ、 という自発的な対称性の破れによって、「有」と「無」が区別され、 そこで初めて“存在”が転がり出てくるのである。

- 9.1. “実在”(過客観)― "reality" (hyper-objective)